Der Gefechtscode

Zur Tarnung der Übermittlung auf nicht klassifizierten Leitungen oder im Funk standen lange nur Handchiffrier-Einrichtungen (siehe im K 34) oder Enigma zur Verfügung (Offline-Chiffrierungen). Beim Sprechfunk musst die Meldung mit dem Gefechtscode getarnt werden.

Beim Gefechtscode wurde nicht Buchstabe um Buchstabe umgesetzt, sondern ganze Begriffe durch Zahlen/Buchstaben ersetzt.

Ein erster Gefechtscode wurde 1935 erprobt und eingeführt, der Infanterie-Artillerie-Code (der JA-Code). Die 96 Begriffe wurden in eine 8x12-Matrix eingetragen. Die Matrix war nur einmal vorhanden, also war kein Schlüsselbefehl notwendig. Wichtige Meldungen von zeitlich längerer Bedeutung mussten chiffriert werden. Galt für alle Waffengattungen und wurde bis 1942 verwendet. Zu dieser Zeit war auch schon eine Decknamensprache im Gebrauch.

Eine zweite Ausgabe erschien 1943. Die Begriffe waren in 10 Klassen eingeteilt und variabel den Codegruppen zugeordnet. Somit war dann auch ein Schlüsselbefehl notwendig geworden.

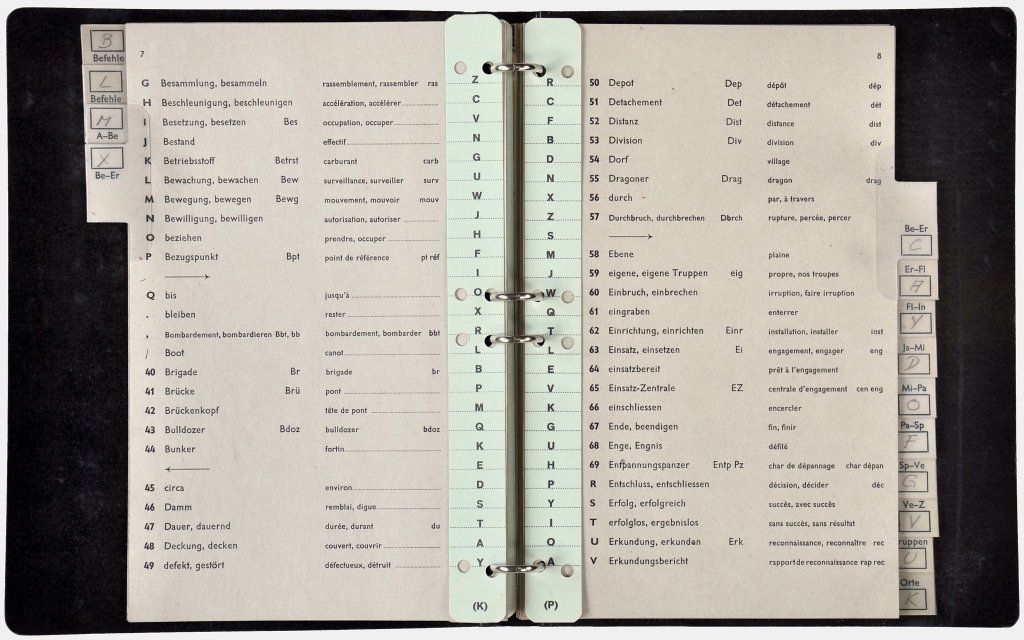

Durch die dauernde Erweiterung der Begriff musste auf einen Buchstaben-Code übergegangen werden. Nach einer dritten Ausgabe 1954, bereits als Ringordner im A5 Format, folgte 1967 die vierte und letzte Ausgabe. Auf 26 Seiten umfasste der Code 676 (26x26) in 26 Klassen geordnete Begriffe.

Jeder Klarausdruck des Gefechtscodes erhält ein Buchstabenpaar als Code:

- Kennbuchstabe der Klasse (1. Buchstabe)

- Buchstabe des Buchstabenstreifens, der zum Klarausdruck gehört (2. Buchstabe)

Der Schlüssel besteht aus zwei willkürlich angeordneten Folgen der 26 Buchstaben, z.B.

Klassenschlüssel: O S N R Z L A….

Streifenschlüssel: W L A B R O I…

Die Seiten und Streifen mussten in der vom Schlüssel gegebenen Reihenfolge im Ringordner eingeordnet werden.

Ein Schlüsselwechsel erfolgte in der Regel täglich.

(Informationen aus der Folge 10 «Fernmeldematerial der Schweizer Armee» und dem Reglement 58.10, Anleitung für den Gebrauch des Gefechtscodes, Ausgabe 1967.)