Funkstation [F.L. 19/25] 1919-1926

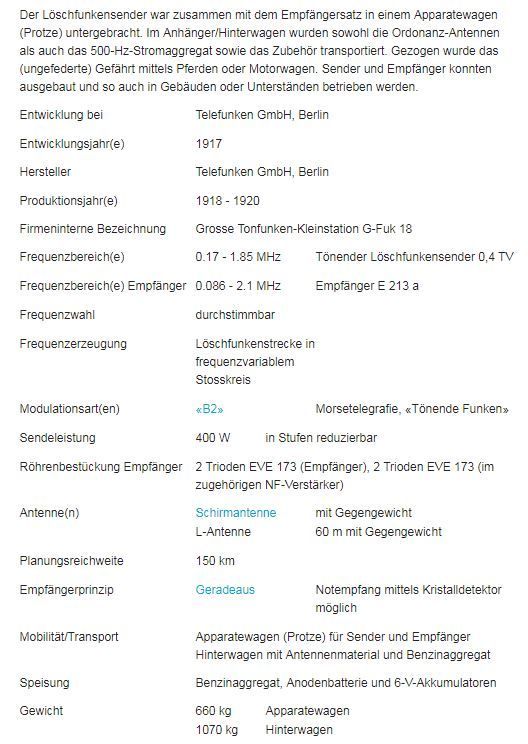

Die Funkstation F.L. 19/25 erfuhr während ihrer rund 20jährigen Einsatzdauer eine Reihe von technischen Modernisierungen. Vor allem durch wiederholten Austausch der «funkentelegrafischen Apparate» in der Geräteprotze versuchte man den Anschluss an die rasante technische Entwicklung zu wahren. Diese Geräteseite beschreibt die erste Generation der bei Telefunken beschafften fahrbar-leichten Stationen: Sie waren noch mit einem bereits veralteten Löschfunkensender bestückt. Als Empfänger diente ein frühes Zwei-Röhrengerät in Primär-/Sekundär-Schaltung. Die Stationen konnten nach dem Krieg aus den noch vorhandenen ehemaligen Heeres-Beständen beschafft werden. Technisch gesehen entsprachen sie damit dem Stand von 1917/18.

mbi

Die fahrbar leichte Funkenstation F.L. 19/25 V0

Die „fahrbar leichte Funkenstation 19/25“ ist die erste ordonanzmässige eingesetzte Morsefunkenstation der Schweizer Armee.

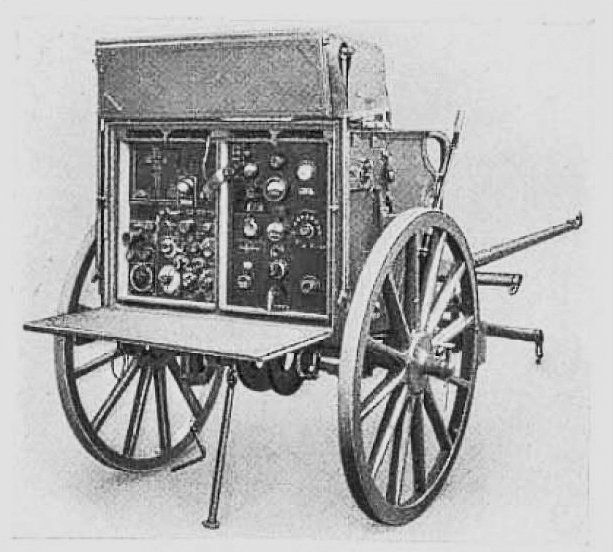

Die Sendertechnik im Lang- und Mittelwellenbereich beruht auf der sog. Löschfunkentechnik. Es war somit erstmals möglich, Meldungen drahtlos zu übermitteln, wenn auch in recht bescheidenem Masse. Aufgrund der Leistung von etwa 400 Watt konnten Distanzen bis einige 10 km überbrückt werden. Übermittelt wurde mit Morsezeichen.

Der hier gezeigte Empfänger E 213 ist einer der ersten Röhrenempfänger. Die Entwicklung der Radioröhren hatte im 1. Weltkrieg enorme Fortschritte gemacht.

Die Bedienung der beiden Geräte, Sender und Empfänger, war aber recht aufwändig. Viele Einstellungen mussten von Hand mit viel Erfahrung durchgeführt werden.

Die Antennenlage brauchte eine Fläche 100 x 100 Meter und Masten mit 12 Meter Höhe. Obwohl als “fahrbar-leicht“ bezeichnet, kann von taktischer Mobilität kaum gesprochen werden. Eingebaut in sog. Protzen (2-rädrige Anhänger) kann die gesamte Anlage in der Fahrzeughalle bestaunt werde.

Die Schweizer Armee hat im 1. Weltkrieg 6 Anlagen beschafft und betrieben. Ab 1914 wird in einer Telegrafenkompanie ein Funkenzug gebildet. Diese Geräte sind auch für die Boden-Luftverbindung für die im Aufbau begriffene Luftwaffe eingesetzt worden.

Zur Löschfunkentechnik:

Ende des 19. Jahrhunderts wurde entdeckt, dass elektrische Funken Radiowellen ausstrahlen, die mit einer entsprechenden Apparatur, einem Detektor-Empfänger, hörbar gemacht werden konnten. Für die Erfindung dieser drahtlosen Übertragung von Nachrichten haben der Italiener Marconi und der Deutsche Braun 1909 den Nobelpreis erhalten.

Ein einzelner Funke kann natürlich noch keine Nachricht übertragen. Durch eine rasche Folge von Funken konnte im Empfänger ein knarrendes Geräusch erzeugt werden. Damit eine saubere Folge von Funken entstand, war es wichtig, dass der Funke nach dem Zünden sofort wieder löschte, deshalb der Name „Löschfunken“. Mit einer Primärwechselspannung von rund 100 V und 500 Hz konnte dies erreicht werden. Diese Funkenfolge erzeugte im Empfänger einen gut hörbaren Ton von 1'000 Hz. Durch Unterbrechungen dieser Funkenfolgen war es möglich, Morsezeichen zu übertragen. Die Löschfunken-Sender wurden gegen Ende des 1. Weltkrieges durch Röhrensender abgelöst. Nicht unproblematisch aus Gründen der Sicherheit waren diese Sender wegen den sehr hohen Spannungen von einigen tausend Volt auf der Sekundärseite.

Weitere Quellen:

Dokumentation Willi „Die fahrbar leichte Funkstation 19/25“, November 2014

Dokumentation Gebauer „Von der Telegraphie mit Morseschreiber, zum drahtlosen Morsen mit Funken“

Dokumentation Gebauer, „Die ersten Löschfunkensender der Funkertruppe (1914)“, März 2015

Dokumentation Gebauer, 1905 Beginn der drahtlosen Nachrichtenübermittlung

Dokumentaion Gebauer, „Fahrbare Militärstationen“, September 2015

HAMFU History, Der erste Weltkrieg und die Zeit bis 1939

Einsatz